IEC規格とは?JIS規格、ISO規格との違い

2024/04/02

メカトロニクス

技術の進歩が著しい現在、設計をするにもさまざまな知識が必要になります。機械工学であるメカニクスと、電子工学であるエレクトロニクスの融合であるメカトロニクスの導入。機械設計と電気設計の連携であるエレメカ連携。これらのように分野の垣根を越えた幅広い知識が必要になり、設計が複雑になってきています。設計が複雑になれば、作業時間が増えますし、設計ミスも多くなるでしょう。これらの問題を解決する手段として作業の効率改善が挙げられます。本稿では効率改善の手段のひとつとして標準化を取り上げ、その重要性について述べます。

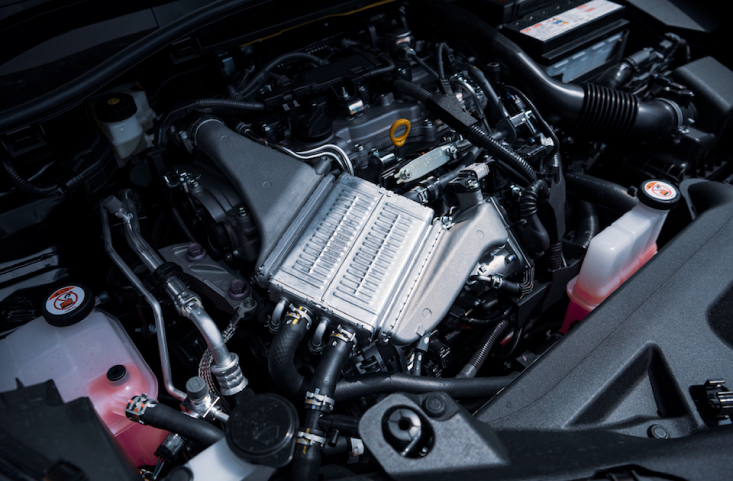

メカトロニクスやエレメカ連携という言葉はよく耳にするようになりました。現在の機械製品は、機械設計と電気設計の連携なしに設計はできなくなってきています。例えば自動車は構造物である機械設計分野と、制御系統である電気設計分野の連携で作られています。これは自動車に限った話ではありません。多くの機械や電子機器はさまざまな知識の融合によって作られます。このように、設計する際には多くの知識が必要であり、関係各所との連携が重要になるのです。

メカトロニクスの導入やエレメカ連携においては、標準化が重要です。異なる専門知識を持つもの同士が連携しながら仕事をするので、ときには集まり議論をしますが、専門性が高いので標準化はなかなか難しい課題です。また、機械設計の標準化と電気設計の標準化は、電気設計のみ・機械設計のみで論議されることが多いので、本来の目的であるトータルな標準化としては効率が上がらない場合があります。

設計の効率化を実現する手法のひとつに標準化があります。ここでは標準化の意味と、設計の効率化における標準化の重要性をまとめます。

標準化という言葉はJISを制定するJISCによって「自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化する事柄を少数化、単純化、秩序化すること」と定義されています。そのため、設計における標準化とは、部品やユニットなどの用途を明確にすることで、単純化および秩序化することを指します。

このように書くとイメージがしにくいので、ひとつ例を挙げます。例えばボルトやナットは幅広い製品で使います。この際、製品ごとに形状の異なるボルトやナットを使うのではなく、同じ形状のものを使うことで、生産効率を上げることができます。このように形状を一元化することも標準化と呼びます。

標準化を行うことにどのような意味があるのでしょう。ひとつは先にも書いた通り生産効率の上昇です。標準化されたものは手に入りやすく、品質も安定しているので、将来のメンテナンスの際の品質維持にもつながります。さらに情報伝達をする際、標準化されていれば相互間で認識にずれが生じにくく、正確に伝えやすくなります。このように標準化は重要な役割を果たすのです。

では、実際に標準化を行うためにはどうすればいいのでしょうか。

標準化のアプローチのひとつとして共通化が挙げられます。共通化とは過去に製作した部品やユニットを標準化することを各社で認定し、流用することを指します。共通化は図面作成枚数の削減やストック部品の回転率向上といった製造の適正化実現につながります。前述のボルトやナットは共通化の一例です。このように書くと標準化と共通化は同じ意味に思えますが、実際には異なります。標準化は単純化と秩序化です。例えば長さの単位をメートルに統一することは標準化になりますが、共通化にはなりません。

標準化を進めるためには共通化だけ行えばいいわけではありません。例えば標準化された手順をまとめたマニュアルの整備も必要になります。誰が読んでも理解しやすいマニュアルを作っておけば、新しく作業者が入ってきた際もスムーズに作業に取り掛かることができます。また、適切な教育も欠かせません。マニュアルだけでは伝えきれない部分は、作業者同士の教育により確実に伝え、共有していく必要があります。

技術の進歩により私たちの生活は便利になり、今もなお技術は進化し続けています。技術が進化すればメカトロニクスの導入、エレメカ連携もより必要となるでしょう。今後設計に必要な知識はさらに複雑で難しいものとなる一方、技術の進歩についていくためには正確な作業とスピードも必要になります。正確な作業とスピードを得るためには早い段階での標準化を行い、効率化に成功することが重要です。しかし標準化は簡単なことではなく、実行するためには多大な時間がかかります。だからこそいま一度標準化の重要性を考え、実行することを検討してはいかがでしょうか。

参考: