IEC規格とは?JIS規格、ISO規格との違い

2024/04/02

メカトロニクス

ITメディア Virtual EXPO 2021年春で公開されたウェビナーのレポート記事です。

ウェビナー概要

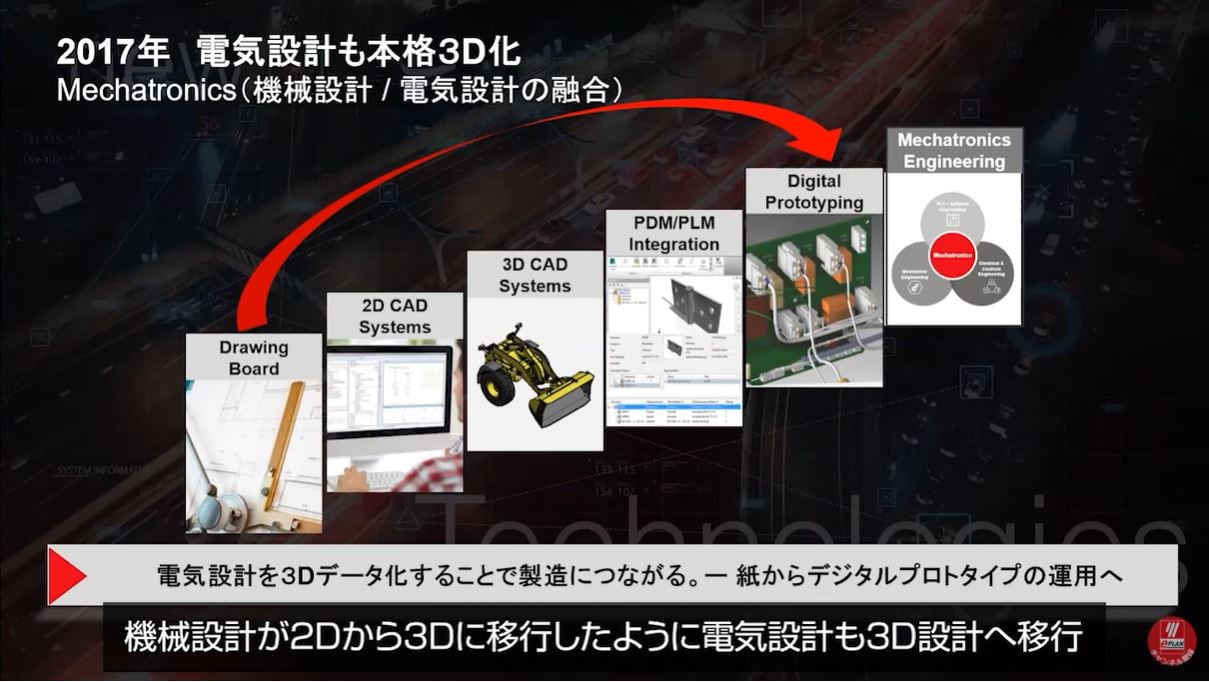

機械設計はモジュール化が当たり前のように行われ、3Dデータや機械図面が扱われています。しかし、電気設計では、まだ2Dや手書きで行われることが多い現状です。電気設計がこのような方法で行われていることにより、メカトロニクス実現の壁の1つとなっています。

そこで、電気設計でも3D化とモジュール化を応用する方法、またメカトロニクス実現に向けた電気設計の標準化やPLM/PDM連携などをご紹介します。

ウェビナーアーカイブはYou Tubeで確認できます。

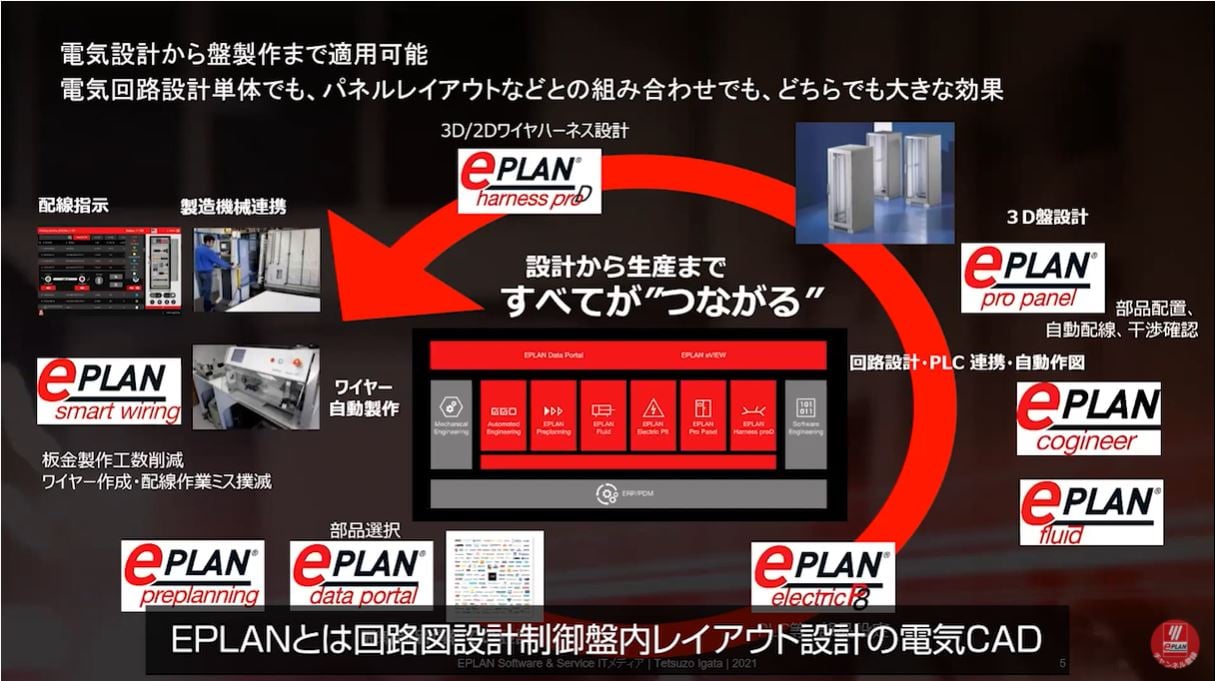

EPLANとは回路図設計・そのデータを使って制御盤内3Dレイアウト用の電気CADです。CADソフトウェアの販売だけでなく、クラウド上で電気設計をする仕組みや、設計から製造までデータを繋げるうえで必要な部品データの標準化をすすめています。

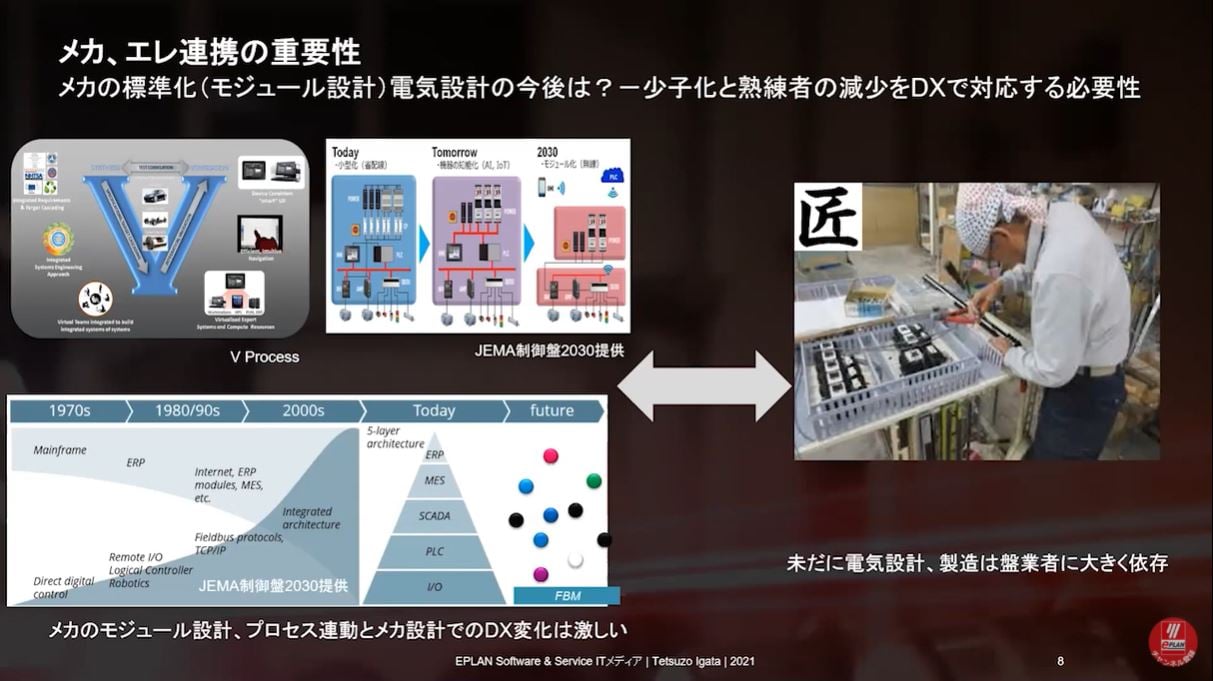

JEMA(一般社団法人 日本電機工業会)の制御盤2030という団体で制御盤の進化についてお話をしています。そこで、日本の制御盤の作り方というのは欧州から20年ぐらい遅れているなと感じています。これは、機械設計(メカ)に多くの投資をして、ものづくりを進めてきたという歴史が関係しているからだと思います。そして今、DX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれるようになり、電気設計が置き去りになっている現状が明らかになってきました。

また問題その②として、少子高齢化という労働力不足が挙げられます。日本の典型的な制御盤の製造方法というのは、右の絵のように個人のスキル(技術力)かノウハウに支えられているところが大きいです。熟練技術者の退職や減少に伴い、今までと同じやり方ではなくて、新しいやり方を考えていく必要があります。

電気設計者は「技術伝承の課題」とそれを解決するためには「工程の標準化と手法の確立」が必要だとわかっています。これは、2017年の調査で明らかになっています。

例えば電気のシンボル1つとっても標準化されていません。

日本の電気設計の現場では依然として旧JISのシンボルや会社独自の規格を使用しています。これは海外の人に日本語を読めと言っているのと同じです。電気設計の標準化をしていくうえではIEC規格(新JIS)規格に準じていくべきだと考えています。

電気設計のプロセスは「標準化は難しい」と言われます。しかし、お客様と話していると設計の8割は標準化できるのではないかと、EPLANは考えています。

エレメカ連携に重要なのはデータを繋げるというプロセスです。その第1歩としてエレ(電気設計)は「技術伝承の課題」を解決するための「工程の標準化と手法の確立」が必要になるとEPLANは考えています。それを支える電気設計のCADツールも、機械設計がたどったように2D設計から3D設計へと移行する

実は電気設計でもモジュール化は進んでいます。モジュール設計が進むとPLCとの連携(AutomationMLの活用)、PDM/PLMとの連携(機械設計やBOMの統合管理)、回路図生成時間の短縮が可能になります。

例えばPLC連携。EPLANでは下記のようなソフトウェアとのAutomationML連携をしています。

PDM/PLMとの連携で機械設計などを連携できるとなった。では回路図は今までと同じように手書きで書いていってよいのだろうかという問題が出てきます。もちろん答えはNoで、先に述べたメカトロニクスを阻む電気設計の問題点が連携の壁となります。

PDM/PLMとの連携で機械設計などを連携できるとなった。では回路図は今までと同じように手書きで書いていってよいのだろうかという問題が出てきます。もちろん答えはNoで、先に述べたメカトロニクスを阻む電気設計の問題点が連携の壁となります。

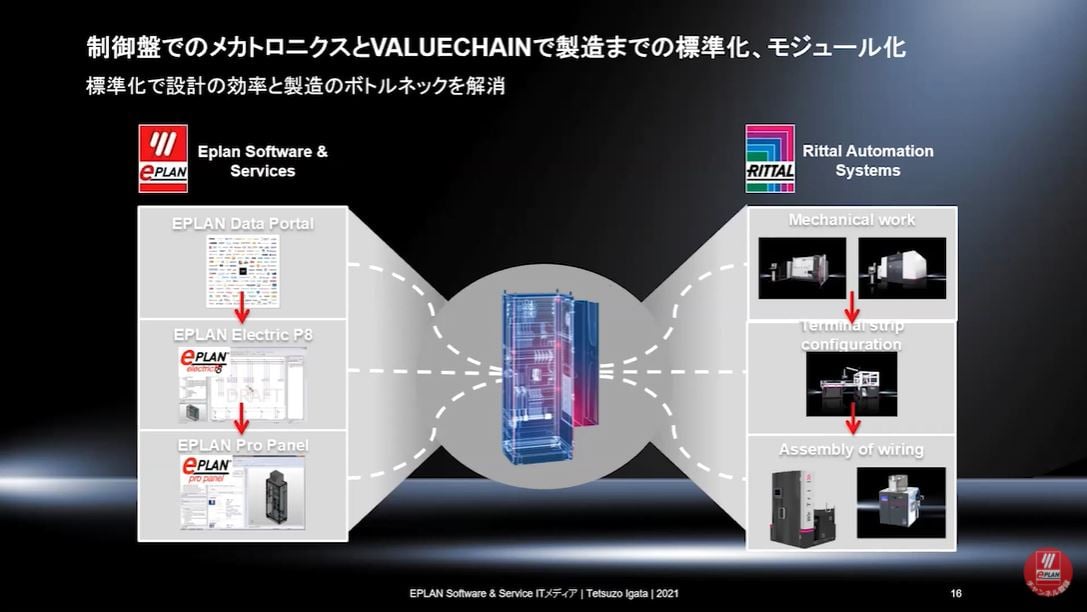

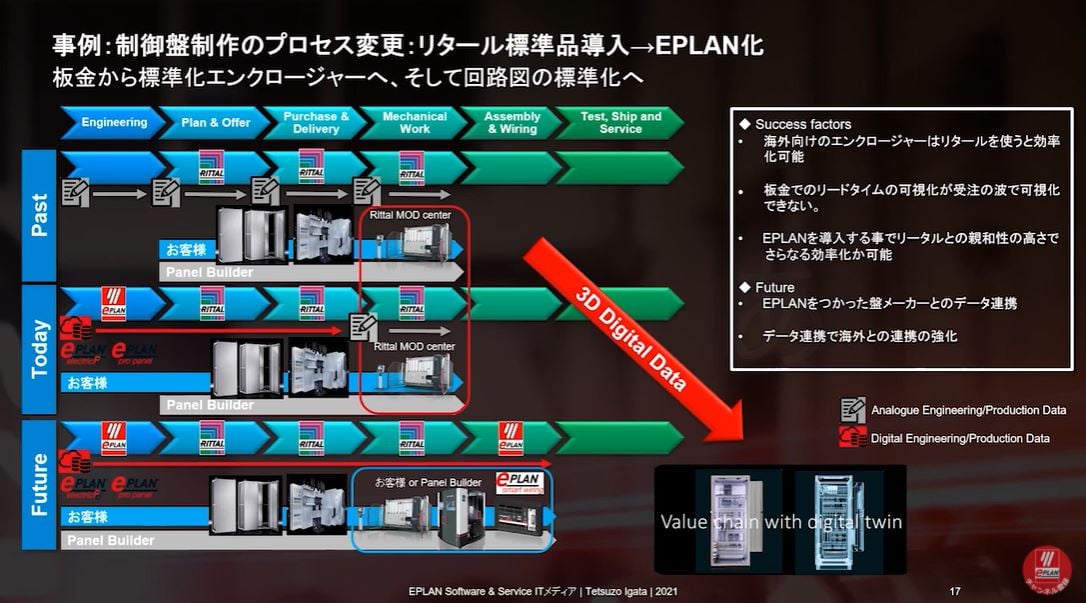

制御盤の設計・製造を例に挙げてみます。

EPLANで電気設計したデータを、リタールを使用した制御盤の製造につなげられます。

(※EPLANとリタールの連携についてはこちらを読んでいただければわかりやすく早いかと思います。)

動画では2つの事例を紹介していますが、ここでは1つ紹介します。

このユーザーは先に、リタールの加工機を使いながらハードの部分を標準化していました。その後ソフト面も標準化するべく、リタールとの親和性の高いEPLANを導入しました。電気設計から製造まで一気通貫できる3Dデータを使い、設計製造効率化・海外との連携強化を将来の目標としています。

EPLANのオンラインセミナーを定期開催しています。EPLANとはどんなツールか、何ができるのかなどの説明が受けられる、気軽に参加できるセミナーです。