IEC規格とは?JIS規格、ISO規格との違い

2024/04/02

電気設計

制御盤や配電盤などの回路図の作成において、電気設計に特化した「電気CAD」を導入すると非常に効率的です。この記事では、電気設計CADの基本的な情報を解説し、導入する際のよくある疑問にも回答します。

電気設計CADとは、電気設備や制御盤の設計に特化したCAD(コンピュータ支援設計)のことです。特に制御盤や配電盤、単線図、複線図、端子図、シーケンス図などの電気設計に必要な図面を、正確かつ効率的に作成することを目的として開発されています。

ここでは、電気設計CADの機能やメリット、求められている背景、汎用CADとの違いについて解説します。

※本記事での「電気設計」は、プリント基板設計や電気基盤の設計ではなく、機械設備、制御盤、制御設計を扱う電気設計を指しています。

メーカーごとに多少の違いはありますが、

電気設計に特化したCADでは、回路図を書く作業を楽にする機能が搭載されている点は同じです。

以下、Eplanの電気設計CADを例に主な機能を解説します。 Eplanの電気設計CADでは、図面にシンボルを配置したときにシンボルとシンボルの間の線が自動でつながります。さらに接続の情報を図面の中に入れることも可能です。

Eplanの電気設計CADでは、図面にシンボルを配置したときにシンボルとシンボルの間の線が自動でつながります。さらに接続の情報を図面の中に入れることも可能です。

シンボルを移動/コピー/削除すると、配線の接続が自動修正されるので、手作業でテキストを修正する必要はありません。

参考:もっと電気設計をラクにする機能を詳しく知りたい方はこちら

参考:もっと電気設計をラクにする機能を詳しく知りたい方はこちら

電気設計の手戻りを減らす電気設計CAD EPLANの機能とは?

使用した部品データや回路図など、設計データをデータベースで一元管理している場合、設計変更の対応もスムーズに行えます。

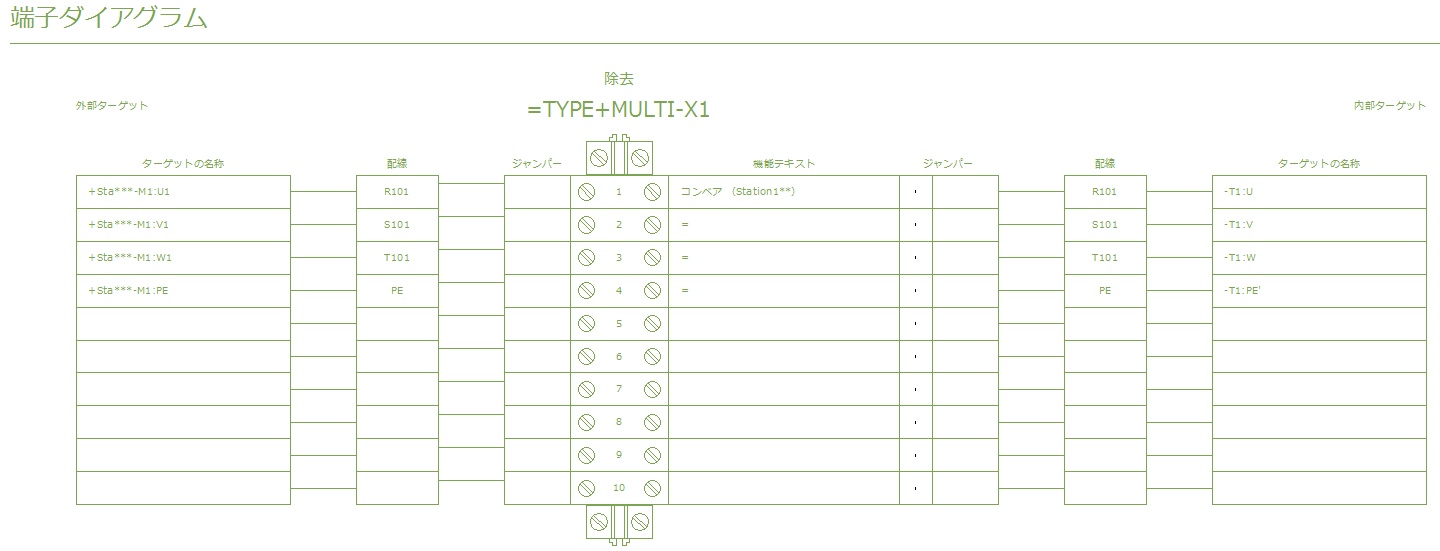

Eplanでは「Eplanプラットフォーム」と呼ばれるデータベースに電気設計データを一元管理しています。図面から必要な情報を拾い出してドキュメントを作成する作業には、多くの手間と時間が必要です。データベースで情報を一元管理することで、部品リストや結線図、端子図などの情報が自動で作成でき、設計作業を効率化します。

Eplanの電気設計CADは

という機能に強みがあります。

もくじに戻る電気設計CADは、設計業務の効率化・省力化に役立ちますが、それだけではありません。以下の4つのメリットも挙げられます。

それぞれのメリットを詳しく解説します。

電気設計CADは電気設計に特化した機能が搭載されているため、設計工数の削減、設計品質の向上につながりますが、さらに、電気設計後に必要な部品表、端子図、配線図、など各種帳票類作成も効率的に行えます。

Eplanの最大の強みは、この回路図設計から各種帳票類作成までを一元管理できる点にあります。

Eplanの最大の強みは、この回路図設計から各種帳票類作成までを一元管理できる点にあります。

設計データがシームレスにつながることで、回路図に加えた変更が関連する全ての帳票類に自動的に反映されるため、手作業による転記ミスや整合性の確認作業が不要になります。

通常の電気設計CADでは回路図と各種帳票が別々のシステムで管理されることもありますが、Eplanではデータの一貫性を保ちながら、設計から文書作成までの全工程をカバーできます。

『【無料】最適な電気設計CAD選びとは?電気設計CAD選定ガイド』の記事を読む

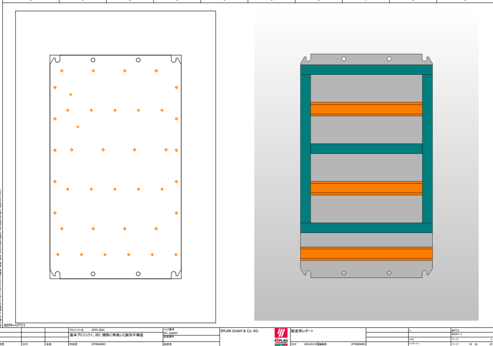

もくじに戻る電気設計に特化したCADでは、3Dの部品データを使用することで標準的な2D回路図だけでなく、制御盤の3Dモデルも作成可能です。

制御盤内のレイアウト設計も、正確なデータを使って効率的に設計・製造工程を進めることができます。2D図面だと空間や寸法に関する設計ミスやエラーを発見することが難しく、実際に組み立ててみたら制御盤内の部品同士が干渉してしまうこともあります。

Eplanの電気設計CADでは、回路図のデータと連携して、制御盤内の部品の配置やレイアウト設計を3D上で再現できます。干渉チェック機能があり、部品が干渉して制御盤のドアが閉まらない場合、エラーとして検出します。実際に部品を組み付けて確かめる必要はなく、ほぼすべてのエラーを設計段階で解決できるため、非常に効率的です。

また、3D表現された図面はだれが見ても理解しやすく、部品の位置、干渉、空間、レイアウトなどを把握できます。干渉する箇所が検知されたらソフトウェア上で部品の配置場所を変更するだけでよいため、全体レイアウト図の修正がスピーディーです。

部品同士が干渉していると赤くエラーが表示されます。

部品同士が干渉していると赤くエラーが表示されます。

回路設計のデータと制御盤内のレイアウト設計データが連携していれば、電気設計CAD側で回路図情報を参照して、制御盤内に配置された部品と部品を自動で配線します。

必要な配線長を事前に確認でき、さらに配線ルートを手動で細かく調整することも可能です。

もくじに戻る

電気設計データの一元管理が可能なCADを使えば、PDM/PLM連携システムとの統合もできます。PLMシステムと連携することで、下記のようなメリットが得られます。

発注・調達システムとの連携によってビジネスプロセスがスムーズになり、業務全体の効率化に寄与します。

もくじに戻る

従来の制御盤の製造工程における板金加工では、取り付け板の穴あけや切り抜きが手作業で行われてきました。

電気設計CADを使用すれば、機械加工に必要な寸法などの製造情報を設計図からデジタルデータとして取得できます。近年は板金加工においてNC工作機械とCADデータを連携させる手法(CAD/NC)が普及しており、制御盤製造においても、電気設計CADのデータも活用可能です。 制御盤の3Dレイアウト設計で取得した、中板や筐体の穴あけ、加工に必要な座標やデータを、各種加工機との連携をすることで自動加工ができます。

制御盤の3Dレイアウト設計で取得した、中板や筐体の穴あけ、加工に必要な座標やデータを、各種加工機との連携をすることで自動加工ができます。

もくじに戻る

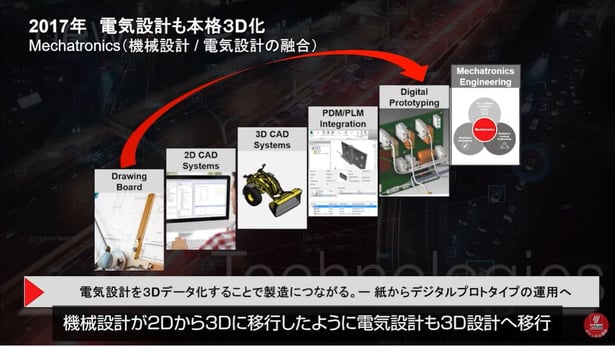

機械設計は3D化がどんどん進む一方で、電気設計は長らく「ドローツール」のようなソフトウェアで設計をしていました。回路図は「グラフィックスの線」の情報でしかありません。シンボルを描き、線を引き、過去の回路図をコピーして修正するというような設計方法でした。

コピペによる作業では、エラーの修正が忘れられている「グラフィックスの線」をコピーして使用して、またミスを引き起こし、再度修正に時間を取られてしまうことがありました。そもそもコピー先の図面探しに時間を取られることもあります。

CADで設計した後、部品表を作るためには、Excelや別のソフトを使い、新しいファイルを手作業で作成する必要もあります。回路図を書くという作業に時間がかかり、ほかの業務の忙しさも相まって電気設計者はいつも多忙を極めています。

インダストリー4.0が叫ばれだしたころ、ものづくりのコスト削減や効率化を見直す動きが起こりました。呼応するかのように、電気設計CADも注目を集めるようになりました。

しかし、製造業向け情報サイトTech Factoryで、電気設計者を対象にした、2019年「電気設計者の課題に関するアンケート調査」では、まだ電気設計に様々な業種向けのソフトウェアを使用していることがわかりました。EPLANにお問い合わせをいただく電気設計者も、各社様々なCADを使って設計しています。

2019年調査 導入済みツールの名称一部抜粋

| 電気CAD | 2019年 |

| AutoCAD Electrical | 26.4% |

| OrCAD | 22.6% |

| CR5000/8000 | 21.4% |

| EPLAN | 1.9% |

| その他 | 35.2% |

電気設計CADのシェアと普及率は?機械CADの2D-CADと3D-CADシェアと普及率と比較して考えるより表を引用。(出展元はリンクよりご確認ください。)

今は電気設計CADを謳うCADがいくつかあります。

機械CADベンダーが出している電気設計CADや日本のCADベンダーが出しているCAD、Eplanのように電気設計を専門にしているCAD。

各社違いがありますので、自社のニーズや課題解決につながるソフトウェアをみつけてください。

汎用CADでは

といった手作業が多くあります。

手作業が多いとミスが発生しやすくなり、手戻りも増えて業務効率が落ちてしまいます。

参考:メカエレ連携がなぜここにきて重要なのか?|制御盤メカトロニクスの実現に向けた電気設計の3D化とモジュール化

参考:メカエレ連携がなぜここにきて重要なのか?|制御盤メカトロニクスの実現に向けた電気設計の3D化とモジュール化

総合電気設計CAD、データベース型電気CAD、電気設備用電気設計CAD、制御設計CAD…呼ばれ方はいろいろありますが、電気設計者が手作業で行っていた面倒な細々とした工程を自動化してくれるのが電気設計CADです。電気設計に特化した電気CADを使うことで、回路図の矛盾やミスを早い段階で回避できます。

ただし、電気設計CADごとに機能が多少異なるため、標準で使用できる機能や要件に合わせて特別に開発したい機能などを導入前に調べることが大切です。

Eplanの電気設計CADは、汎用CADにはない下記の機能を備えています。

もくじに戻る

電気設計CADを導入するにあたって、よくある疑問点への回答をまとめました。検討する際の参考にしてください。

電気設計を効率化する機能が重要です。単に線を引く作業や、部品表作成のためのコピー&ペースト作業から解放され、高品質な電気設計につながります。

ソフトウェアなので、カスタマイズという選択肢があります。希望がかなえられるカスタマイズか、標準機能の組み合わせでやりたいことを叶えるのか、十分に検討する必要があります。

手作業を減らす作図機能だけでなく、回路図の自動生成や、その次のステップまで対応できるソフトウェアを選ぶと、中長期的なメリットも得られます。

電気回路設計と制御盤の3Dレイアウト設計が同一データで管理できるCADが効率的です。部品の干渉チェックや配線経路の自動生成機能があれば、ヒューマンエラーを防ぎ、精度の高い設計が可能になります。

電気設計CADの機能だけでなく、導入後のスムーズな運用開始をサポートする体制も重要です。操作トレーニングはもちろん、自社の業務に合わせたワークショップや運用支援があるメーカーを選ぶことで、効率的な立ち上げが可能になります。

フリーソフトで電気設計をする場合と有料ソフトで電気設計をする場合、主に「機能面」「サポート面」「コスト面」で大きな違いがあります。

フリーソフトにも必要最低限の機能は備わっていますが、有料ソフトのほうが機能面に優れており、業務効率化を強力にサポートします。回路図をかければよいのであれば、フリーソフトでも問題ありません。回路図を絵として描くので、自由度があるという利点はあります。しかし、回路図や盤面設計の自動作成機能、部品管理、干渉チェックなど高度な機能で設計効率を向上させる、後工程でもデータを活用させるのであれば、電気設計CADで複雑な設計や大規模プロジェクトにも対応した設計が必要です。

有料ソフトはサポートが手厚く、電話やメール、担当営業による対応が受けられます。トラブル発生時の迅速な解決や操作方法の質問対応など、困った時に安心です。また、定期的なアップデートによる機能追加や不具合修正も大きなメリットとなります。

フリーソフトなら導入コストがかかりません。しかし、サポートが受けられなかったりするため、業務効率化を高いレベルで実現できない可能性があります。長期的な視点では、電気CADの導入コストだけでなく、導入後の設計工数や人件費も含めた総合的なコストパフォーマンスを検討することが重要です。

もくじに戻る新しい電気設計CADにリプレイスすることになると、

必ず「今までやっていたxxxという作業はできますか?」と聞かれます。

要件に合わせて特別にカスタマイズや開発をすれば対応できる電気設計CADもあると思います。

Eplanでは豊富な標準機能を使って、今までと同じ設計ができたり、よりよい設計方法のご提案をして同じような設計の再現が可能です。電気設計を専門にソフトウェア開発し続けているEplanだからこそ、必要な機能をほぼ標準機能として提供することができます。 参考:どちらの電気CADが自社に合う?標準ソフトウェア VS カスタマイズ

参考:どちらの電気CADが自社に合う?標準ソフトウェア VS カスタマイズ

統合プラットフォームで電気設計データを管理できるという点も、電気設計に特化して製品開発をしてきたEplanならではのしくみです。

部品データ・回路図データ・レポートなどすべての情報が「Eplanプラットフォーム」で一元管理されています。

例えば、使用する部品をA社からB社に変更した場合。回路図データも部品表も連動して自動で変更されます。制御盤のレイアウト設計データ上でも部品の3Dグラフィックスが自動で変わる仕様です。電気設計データの変更にともなって制御盤内の3Dレイアウト設計も行った場合、その3Dレイアウト設計データも同じプラットフォームで管理されます。

CAD導入では、マルバツ表を作って機能の有無や特定作業の「できる・できない」を比較する設計者が多い印象です。

しかし、機能差だけでなく、導入後に実際の業務がスムーズに立ち上がるかどうかも見通しておく必要があります。設計業務は、個々人のスキルやノウハウに依存して属人化しやすい業務です。設計業務からドキュメント作成まで、標準化された回路図データを用いて回路図作成自動化を支援する機能を活かすことで、業務へ負担なく適応できる上に平準化も進んでいくと考えられます。 参考:電気CAD導入時に機能比較をしすぎてはいけないたった1つの理由

参考:電気CAD導入時に機能比較をしすぎてはいけないたった1つの理由

もくじに戻る

Eplanとドイツアーヘン大学のヨーロピアン4.0トランスフォーメーションセンター(E4TC)は、電気設計者が効率向上のためにどのような手段をとることができるのか、制御盤の設計と製造の戦略的デジタル化について調査したレポートがあります。

調査結果では手作業から部分的標準化に設計手法をあげると25%の設計効率化が見込まれることがわかりました。

また、手作業(注1)から標準化(注2)へ進めると、回路図作成に必要な時間を50%短縮することができることも明らかになりました。

注1)基本的に手作業で作成し、絵としての回路図を使う

注2)部品データや設計テンプレートを標準化して作業を行う 調査の内容をまとめたブログはこちら

調査の内容をまとめたブログはこちら

汎用CADから電気設計CADを使った場合電気設計は何%効率化できる?

この調査レポートにある「自動化」とは電気設計の自動化を指します。

電気設計を標準化することで、回路図の作成を大幅に加速・自動化することができます。

参考:■デモ動画あり■13秒で63ページの回路図を自動生成!電気回路図を短時間で作成するために必要なこと より。回路図自動生成のデモ

もくじに戻る電気設計CADの切り替えを検討するとき、今まで蓄積してきた設計資産を活用できるかどうかは重要な問題です。仮に、過去の設計資産のデータを新しいシステムへ移行できるとしても、それが膨大な量であれば大変な作業になります。実際には、過去の電気設計データを、電気設計専用CADのデータとして生かすことは簡単ではありません。現在、広く使われている電気設計CADは、もともと機械設計のために開発されており、電気設計には特化していないためです。

特化していませんが、基本的な電気回路図はほとんど何でも描くことができます。ただし、図面に添付されているデータがほとんどなく、単なる「回路図の絵」であることが多いため、電気設計CADにそのままインポートしても意味がありません。電気設計CADは、回路図に部品の情報や接続情報などを含めることで「効率的な設計を実現するためのツール」だからです。

したがって、「過去の」電気設計データと「導入後の」電気設計CADデータ は 全く別ものとみなさなければなりません。この点を踏まえて、過去の図面をどう生かすのかを考える必要があります。

ちなみに、Eplanでは移行するときは「書き直す」ことをおすすめしています。

もくじに戻る

労働人口の減少にともない、熟練設計者が不足しています。このような時勢において、設計品質の向上やカスタマイズの要求、納期の短縮要請などに対応するには、設計業務の効率化が必須です。

Eplanは以下のような製品群で設計から製造までの一貫したワークフローを提供します。

また電気設計CADの特長や導入事例、導入概算費用を解説するオンラインセミナー(録画)を配信しています。

さらに、Eplan全ソリューションをまとめた総合カタログも無料でダウンロード可能です。

さらに、Eplan全ソリューションをまとめた総合カタログも無料でダウンロード可能です。

電気設計CADを導入して設計業務の効率化・DX化をご検討中でしたら、ぜひご活用ください。

掲載日:2023年1月26日

最終更新日:2025年4月28日